Chapitres

01. Rendez-vous (MAD) * 02. Li Dvantrain (JD) * 03. La Ducasse (MAD)

04. La Communion (JD) * 05. Augusta (MAD) * 06. Tristesse (JD)

07. 205 (MAD) * 08. Période de guerre 1914-1917 (JD) * 09. Fleurs des champs (MAD)

10. L'ardoise de Baptiste (JD) * 11. Emois interdits (MAD) * 12. Une Montre en or (JD)

13. Jeanne (MAD) * 14. Recette pour vivre vieux (JD) * 15. Tout l'amour d'une maman (MAD).

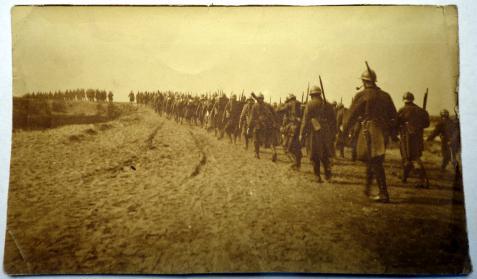

Photos datées au crayon du 29 avril 1923. Octave est le premier à gauche, pendant son service militaire. Archives M-A D.

Sans tambour ni trompette, la Guerre s'était installée. On ne l'avait pas vue venir : au village, les nouvelles étaient rares. Seuls le curé, qui lisait "La Libre Belgique", et Lucien, qui recevait chaque jour "La Dernière Heure", avaient pu suivre les prémices des événements. Sans mentir, le facteur distribuait aussi chaque jour "Le Peuple" à Zénobe. C'était un personnage folklorique, aux tendances gauchisantes, qui faisait étalage, chaque fois qu'il se rendait au bistrot, de ses connaissances journalistiques. Mais comme il ne comprenait rien, il mélangeait tout. Il se prenait pour un incompris. Seul Baptiste arrivait à le consoler en lui disant que son intelligence étant nettement supérieure à celle des autres, il était condamné à doucement les instruire, ce qu'il faisait de son mieux.

En août 1914, le village avait soudain été envahi par des dragons français. Ils avaient belle prestance avec leur uniforme coloré. Sur leurs chaussures, ils avaient de hautes guêtres de cuir noir; mais ce qui les caractérisait c'était leur casque rutilant qui portait, tombant sur le dos, une longue crinière noire, comme une queue de cheval. Zénobe, qui l'avait lu dans le journal, avait expliqué que c'était un système pour amortir les coups d'épée sur la nuque. La rumeur disait que ces Français étaient quarante mille à être venus protéger la Belgique. Comme protection, ce fut un peu raté. Comme ils étaient venus, ils étaient repartis : en une nuit, il n'y avait plus un seul dragon en vue. Ils avaient même abandonné sur place quelques véhicules qui furent vite cachés sous des amas de foin, pour des temps meilleurs.

C'est le 4 ou le 5, il n'avait pas noté, que Lucien les avait vus. Le premier. Il était allé se promener, avec Octave, sur la route de Sohier. Une route qui serpente dans les campagnes, sans le moindre bosquet pour s'abriter ou se cacher. Car c'est ce qu'il aurait voulu faire, Lucien, devant la venue de ces grands cavaliers dont il avait lu la description dans le journal.

Tout de suite, il avait reconnu les hussards de la mort, comme on les appelait. Ils étaient vêtus d'un uniforme noir et d'un colback orné d'une tête de mort reposant sur deux tibias croisés. Ce qui en imposait le plus, c'était le casque brillant qui portait sur le dessus une pointe métallique effrayante.

Le premier cavalier se détacha, vint vers Lucien et, dans un français parfait, lui demanda :

- Y a-t-il encore des soldats français dans le village ?

- Non, répondit Lucien tout apeuré, ils sont partis hier soir.

- Attention, dit l'Allemand avec autorité, si vous ne nous avez pas dit la vérité, nous brûlons le village et vous avec !

L'Allemand salua militairement, fit signe à sa troupe de le rejoindre et tous les cavaliers dépassèrent Lucien et Octave qui, prudemment, s'étaient retirés de quelques pas dans la pâture la plus proche. Paradoxalement, ils arrivèrent au village avant les Allemands. Ceux-ci s'étaient arrêtés dans le bosquet avant le cimetière pour bivouaquer.

- Les Allemands arrivent !, disait Lucien à tous les gens qu'il rencontrait.

Et tout le monde de rentrer, apeuré, en fermant les portes à double tour.

Curieusement, on ne les vit pas de la journée. Mais à minuit, on frappa chez le curé. A grands coups de poing sur la porte en chêne.

Des ordres, prononcés en allemand, fusaient. Le curé, qui avait pris le temps de revêtir en hâte sa soutane, se trouva en présence de deux hussards.

- Nous foulons tous les chefaux de la commune ! dit le plus grand. Fous allez avec nous fenir. Si fous nous mentez, fous serez fusillé.

Le curé posa sur ses épaules sa cape de laine car la nuit était fraîche et précéda les Allemands. Et on commença à tambouriner à chaque porte, partout om il y avait un cheval. La réponse venait, tout de suite : l'avertissement de Lucien avait porté ses fruits. On ne dormait que d'une oreille.

Les Allemands exigeaient l'ouverture immédiate des portes des écuries ou de l'étable. D'un œil expert, ils désignaient les bêtes réquisitionnées. Ordre était donné d'atteler immédiatement, de prendre de la nourriture pour trois jours, et de se rendre sur la place avec le chariot prêt au départ. Et chaque fois, l'Allemand ne manquait pas de répéter : "si fous n'obéissez pas, le curé sera fusillé et le village brûlé !".

Le curé connaissait ses ouailles : partout, avec résignation, on obéissait. A trois heures du matin, il terminait sa tournée. Tout le village était en émoi. Dans toutes les cuisines, restait la bonne odeur de l'omelette au jambon dont les femmes avaient garni les tartines, qui du mari, qui du fils. Le curé avait gardé comme dernier visité Emile Dumont qui habitait au sommet du "Ris d'Aucot". Comme partout il frappa. A la fenêtre du haut parut Adèle, la mégère la moins apprivoisée du hameau. Les cheveux ébouriffés, le visage plus hargneux encore que d'habitude, elle scruta l'obscurité dans laquelle les lampes-tempête jetaient une lueur blafarde. Pour la trentième fois, le curé, qui se faisait reconnaître en approchant la lampe de son visage, répéta son message.

- Emile est malade et la bourrique aussi ! cria Adèle en refermant la fenêtre rageusement.

L'Allemand était parti d'un gros éclat de rire en voyant la mine déconfite du curé.

- Vemme chameau, pourrique méchante !.

Et le curé, qui avait craint un instant pour sa vie, sourit aussi.

Sur la place, tous les chariots et les carrioles étaient alignés, prêts au départ. Lucien était là, inquiet même si on n'avait pas voulu de son âne. On savait donc qu'il ne partirait pas. Certains hommes le prenaient à part pour lui faire des recommandations pour le cas où ils ne reviendraient pas.

Le lendemain matin, les chariots étaient toujours là. On vit arriver le gros de la troupe. Les soldats se rassemblèrent dans la grand-rue. Les ordres tombaient, gutturaux. L'officier hurla et les sous-officiers dispersèrent la troupe en petits groupes. On distribua des plans des quartiers du village et le pillage commença. Sans vergogne, les Allemands pénétraient dans chaque maison, repéraient tout ce qui était mangeable : pain, jambons, saucissons, beurre, lard. Ils faisaient tout entasser dans des paniers ou des mannes qu'ils vidaient par terre de leur contenu de linge ou de toute autre matière et obligeaient les femmes à porter ces fardeaux vers la place où on les entassait sur les chariots. On vit même arriver de chez Lardot le contenu de la cave à vin : des bouteilles dans une telle quantité que tout le monde en était étonné.

Vers midi, les hommes exténués reçurent l'ordre de quitter le village dans une longue file. Certains pleuraient.

Dans chaque maison, on faisait l'inventaire de ce qui restait, de ce qu'on avait pu cacher à l'envahisseur.

Les chariots et leurs conducteurs revinrent tous, un par un. Certains le jour-même, d'autres quinze jours après. Ils avaient accompagné la troupe qui vidait les véhicules pour se nourrir mais qui les remplissait aussi en parcourant les autres villages. On racontait qu'en passant à Pondrôme, au moment du départ, les soldats avaient repéré la boulangerie où l'on venait de terminer la fournée de la semaine. On s'était lancé les pains comme des briques lors de la construction d'un bâtiment. Et le boulanger n'avait même pas pu en garder un pour sa famille.

Quelques jours après, au nord, le ciel du crépuscule s'embrasa. Des groupes se formaient pour examiner ces lueurs inhabituelles qui se développaient dans le ciel. Très vite, on sut. C'était Dinant qui brûlait. On frémissait en se racontant les atrocités commises par les Allemands qui marquaient leur passage d'une manière indélébile mais qui, par la même occasion, imposaient leur loi sur toute une région. Un couple de Honnay, les époux Haneuse, avaient été jetés vivants et ligotés dans la Meuse : ils laissaient un fils, Léon.

Le village s'était installé dans la guerre. Au fait, peu de choses avaient changé. Les Allemands, on ne les avait plus vus. Seuls des civils se présentaient régulièrement chez Lucien, secrétaire communal, pour exiger les déclarations de récoltes de chaque cultivateur. Une partie en serait prélevée pour l'occupant. Très vite une résistance passive était née. Chacun se débrouillait pour déclarer le moins possible : on cultivait du tabac en cachette, on charruait des prairies éloignées pour y semer du blé.

Le cochon restait le roi de ce temps de guerre. A chaque ferme, même la plus petite, était annexée une porcherie, ou ce qui en tenait lieu. C'était un espèce réduit, bas de plafond, avec un bac de pierre pour y verser de la nourriture sans avoir à pénétrer dans le local. On accordait beaucoup de soin à l'alimentation : du petit lait, la "caboulée" qui était une sorte d'énorme pot-au-feu contenant toutes les petites pommes de terre de la récolte, quelques betteraves, les épluchures de légumes et, en général, tous les restes des repas des humains, suivant la saison. La caboulée cuisait souvent sur la buse du poêle et répandant dans les cuisines une odeur caractéristique dont elles étaient imprégnées. Les cochons avaient vraiment du caractère : certains étaient amitieux, cherchant la caresse et manifestant leur joie dès qu'ils entendaient le bruit du seau amené par la fermière. D'autres se souvenaient de leur lointain ancêtre, le sanglier, et il fallait craindre le coup de groin ou la morsure. Le vrai moment de gloire du cochon était sa mort. Aussi avait-elle lieu suivant des rites bien précis. La guerre et la semi-clandestinité n'avaient fait que de les exacerber. Les cochonnailles alimentaient les familles pendant plusieurs mois.

Dans la famille Delahaut, on tentait d'oublier peu à peu le drame de la mort d'Augusta. On ne savait pas qui, régulièrement, venait prendre soin de sa tombe qu'on trouvait toujours garnie de fleurs des champs.

Octave allait chaque jour à l'Ecole moyenne à Beauraing. Lucien l'avait conduit le premier jour, avec la charrette et l'âne, mais depuis lors, il y allait tous les matins, seul, à pied. Dix kilomètres aller, dix retour. En courant quand il se sentait en retard. Quand il faisait trop mauvais, il arrivait qu'il trouvât, aux Quatre-Bras, son grand-père Baptiste qui s'était levé tôt et qui avait décidé, ce jour-là, d'atteler pour aller à Beauraing avec son petit-fils qu'il continuait à adorer. Octave était un bon élève et Lucien était fier de dire à tout le monde que son fils était le premier de classe.

Lydie s'était mariée, la deuxième année de la guerre, avec son amoureux de longue date. Un mariage sans falbala mais bien arrosé. Elle faisait un beau parti : Emile Grégoire, qui héritait déjà du café-restaurant qu'avaient tenu ses parents. Il était le jeune secrétaire communal de Pondrôme, il exerçait le métier de coiffeur pour homme dans le coin du café qui avait été, depuis toujours, transformé en salon de coiffure. Il avait aussi repris le commerce de foin qu'exerçait son père et à la saison, il en expédiait des wagons entiers vers tous les coins de la Belgique. Lydie savait, en se mariant, que son lot serait le travail, la cuisine au restaurant, le service au café, mais elle était de taille et ils faisaient un bon ménage, comme on disait.

En juin 1917, Octave avait terminé ses études moyennes à Beauraing. Il était sorti premier de sa promotion avec quantité de prix : il avait fallu la charrette pour tout ramener. On avait fêté ça et Jean-Baptiste lui avait donné une pièce de cinq francs en or. C'était décidé : en septembre, il entrerait à Carlsbourg, chez les Frères, pour devenir instituteur. La famille avait sur place des lointains cousins et le logement serait assuré.

C'est pendant cette période de vacances que l'événement se passa. Non loin de l'école se trouvait un énorme bâtiment de ferme. Les propriétaires étaient taiseux et on ne les aimait guère. Ils étaient venus du fin fond de l'Ardenne acheter ce bien qui était vendu aux enchères. Ils avaient mis le prix et avaient payé comptant. Après un an d'exploitation, le père et la mère qui se trouvaient par hasard à Dinant au moment des événement de la guerre, étaient morts dans l'incendie de la ville. Le fils, Léon, qui avait vingt-deux ans, avait tout repris tout seul. On le disait courageux et il ne demandait jamais l'aide de personne. On ne connaissait pas de femme dans sa vie. Tout au plus savait-on qu'il partait parfois une journée entière et, le soir, les vaches meuglaient à l'étable.

Un jour on ne le vit plus. Le bétail faisait de plus en plus de bruit. On décida qu'il fallait agir. Le garde-champêtre, le curé, le bourgmestre et Lucien firent en vain le tour des lieux : tout était fermé à double tour. Seule une lucarne du grenier, tout en haut du pignon, semblait accessible. On alla chercher une grande échelle et on la posa sur le mur. Lucien, le plus jeune, grimpa. Quand il arriva au sommet, il ne put retenir un cri. Devant lui, exactement en face de l'ouverture de la lucarne, le corps de Léon se balançait au bout d'une corde. Il s'était pendu et ce n'était pas beau à voir. Lucien entra par la lucarne; le curé avait aussi gravi l'échelle et vint le seconder. Ils dépendirent le cadavre qui était déjà rigide. La corde portait encore l'étiquette de l'épicerie.

La nouvelle fut vite connue, même dans les villages alentour. Ernestine s'était souvenue : deux jours avant, Léon était venu acheter une corde pour tirer les veaux. C'était une dépense courante. Elle lui avait même signalé qu'il y en avait de deux qualités. Il avait pris la moins chère en disant : "Celle-ci suffira, la bête n'est pas bien méchante ".

On chercha à savoir…

La pièce en or offerte par Jean-Baptiste à son petit-fils Octave lorsqu'il a obtenu son diplôme d'instituteur. La tradition familiale s'est poursuivie et se poursuivra, pour le premier ou la première diplômé-e de chaque génération : Octave l'a offerte à son fils Jean, qui l'a offerte à sa fille Marie-Anne (qui l'a fait sertir en pendentif cerclé d'un liseron d'or), qui l'a offerte à son fils Julien, qui l'offrira ensuite… L'avers est illustré du profil de Napoléon III lauré avec l'inscription "NAPOLEON III EMPEREUR" et la signature "BARRE" entre deux fleurs de lys. Le revers porte l'inscription "5 FRANCS 1862" dans une couronne formée de deux branches de laurier et "EMPIRE FRANÇAIS" sur le pourtour ainsi que les initiales entrelacées du graveur Désiré-Albert Barre. Photo M-A D.

____________________________________________________________________________________

Oser, créer, innover et entreprendre : Focus-Talents vous met en lumière

(c) https://www.Focus-Talents.org, filiale de eWoïa srl

Propulsé par  hébergé par wistee.fr

hébergé par wistee.fr